Bernardo Lins Brandão,

Uma reflexão – Uma inspiração

Éros, deus doce e amargo, fonte de encontros e desencontros entre o eu e o outro para os líricos arcaicos, era, de acordo com os platônicos, o dáimon que nos guiava em nossa nostalgia do ser. Seguindo essa intuição, pretendo esboçar uma ontologia narrativa do amor, a partir de antigos e modernos, no diálogo com autores da filosofia continental da primeira metade do séc. XX. Para isso, pensarei o impulso erótico na perspectiva maior do caminho metafísico que o ser humano é convidado a seguir e que os gregos, por inspiração de Pitágoras (assim diziam), chamavam de philosophía.

O que é uma ontologia narrativa?

Com James M. Redfield, nos primeiros capítulos do magistral estudo Nature and culture in the Illiad (que inspiraram Paul Ricoeur em seu Tempo e narrativa), acredito que o modo primordial pelo qual o humano compreende o mundo são as histórias que conta; a nóesis, dizia Aristóteles, se faz a partir da phantasía – a intelecção surge da imaginação e esta, em geral, toma a forma da narrativa. É por isso que todas as culturas têm os seus mitos, mas nem todas desenvolveram a filosofia e a ciência, e que o mito, enquanto história fundadora a revelar a ordem do mundo para uma comunidade, pode ser entendido como narrativa ontológica – uma primeira e necessária maneira de acesso discursivo ao ser. Contra a racionalidade desencarnada, defendo que o pensamento abstrato parte sempre de uma narrativa e que é apenas diante dela que revela a sua real dimensão.

A metafísica, assim, é filha do mito: o estudo do ser enquanto ser depende de uma prévia narrativa ontológica que descreve o encontro do humano com o ser. Esse encontro, ao contrário do que dão a entender os manuais – prontos para revelar, aos iniciantes, o mistério da existência como se estivesse ossificado sub specie aeternitatis, se faz progressivamente, por um processo de aprofundamento que se desenrola no tempo. Por isso, deve por primeiro ser narrado, se quer nos levar a uma verdadeira compreensão, e é isso que as histórias sobre sábios e heróis, de Gilgamesh a Sócrates, sempre estiveram a fazer.

Contra a ainda não plenamente superada morte da metafísica, defendo um retorno a ela, mas não sem antes reconhecer a razão de seu colapso no ocaso da Idade Moderna: com as transformações pelas quais a prática da filosofia passou desde a ascensão das universidades até a invenção da imprensa, a metafísica perdeu seus pressupostos existenciais, tornou-se estéril e, por fim, ininteligível – um castelo de areia pronto a ruir.

Explico-me: a metafísica, sempre vista entre os antigos em estreita aproximação com o mito (vide os diálogos de Platão), era, para eles, o ápice de um modo de vida que tinha como meta a contemplação. Era theoría, visão em assombro do Todo, e não uma teoria, conjunto discursivo fechado em si. Pressupunha uma anamórphosis, uma conformação do ser do filósofo em sua totalidade, alcançado através de uma terapia das paixões, do redirecionamento do desejo e da prática da dialética. Dependia, portanto, da synousía, da convivência, junto a um círculo de discípulos, com um mestre que, longe de ser um simples professor, era um verdadeiro guia espiritual. Ao contrário do que afirma Pierre Hadot, acredito que o declínio da filosofia como um modo de vida se deu não com o advento do cristianismo, já que, como o próprio Hadot nos revela, existiram filósofos cristãos que a entendiam assim, mas com a ascensão das universidades: é que elas, com seus muitos professores e muitos alunos, se prestavam bem para ensinar teorias, mas não uma arte do viver; a situação se agrava ainda mais, no século XV, com a invenção da imprensa, que torna ainda mais distantes os textos filosóficos dos contextos de seus autores. Ignorando os alertas platônicos no Fedro a respeito dos perigos da escrita, o texto filosófico na Idade Moderna tornou possível a racionalidade desencarnada que tomamos hoje por padrão e acabou por envenenar irremediavelmente a metafísica que, poucos séculos depois, chegou quase à dissolução.

Mas, se a vocação do humano é o ser, a metafísica é inescapável. Ela deve se resgatada e isso, a meu ver, só pode ser feito a partir de um retorno às coisas mesmas, como queriam os fenomenólogos, o que é possível apenas a partir da explicitação das ontologias narrativas que a sustentam. A recuperação da inteligência metafísica deve ser precedida pelo desenvolvimento de uma inteligência narrativa. Mas isso não basta: é necessário dar um passo além e alcançar o nível seguinte de abstração; para além do mito (mas sem perdê-lo de vista), é preciso que o encontro do humano com o ser seja descrito em linguagem filosófica, isto é, como uma ontologia narrativa.

Minha ontologia narrativa, na qual se situa uma teoria do amor, vem de uma sistematização pessoal de leituras de textos da tradição platônica em diálogo com obras de filósofos continentais da primeira metade do século XX que, com maior ou menor propriedade, foram entendidos a partir do movimento existencialista: Heidegger, Sartre, Gabriel Marcel, Martin Buber, Simone Weil.

Eis suas linhas gerais: estamos desde sempre implicados no ser que, desde o despertar de nossa consciência, a nós se revela; mas, pela própria estrutura de nosso intelecto, somos convidados a nos aprofundarmos nele, o que só pode ser feito de maneira gradual.

O ser, a princípio, nos aparece como o inexorável, como aquilo que se impõe e que devemos, por cega obediência, seguir. É aqui que me aproprio de algumas considerações de Heidegger a respeito do inautêntico e do impessoal, pensando-as como descrições parciais de um momento do caminho metafísico do humano, pelo qual devemos necessariamente passar, mas que deve também superar.

É quando passamos a nos perceber como um foco de ação, é na anamórphosis que alcançamos quando nos deparamos com a nossa liberdade (tematizada, por exemplo, por Sarte em O existencialismo é um humanismo), que nosso encontro com o ser chega a uma nova fase, que chamo de descoberta do eu. Nela, o ser não é mais o inexorável; ele se manifesta a nós, duplamente, como possibilidade e atrito.

Mas o humano que se esgota no eu é um ser incompleto. Seguindo as reflexões de Martin Buber, penso que é apenas na relação com um Tu que nos tornamos verdadeiramente pessoa. Um terceiro momento de nosso itinerário, assim, é a descoberta do outro. É aqui que podemos propriamente falar em phrónesis, sabedoria prática, e que a eudaimonía, entendida por Aristóteles como a vida virtuosa em comunidade, pode ser alcançada; o humano é, afinal, um ser em doação.

A jornada, no entanto, continua: para além do eu e do outro, está a imensidão do real. A manifestação da plenitude do ser só é possível quando o entendemos para além do humano, quando o captamos como o que nos abarca e transcende, mas também nos acolhe, isto é, quando nos sentimos parte do cosmos – anamórphosis cada vez mais urgente, com a crescente crise ecológica. Nesta etapa, para além da phrónesis, nos aproximamos do que os antigos entendiam por sophía – a sabedoria almejada pelo philósophos.

Uma sabedoria que tampouco é a palavra final, como indicou Platão, com sua ideia do Bem e Plotino, ao falar do Um que não pode ser nomeado. Segundo os platônicos, ao contemplar a totalidade do ser, nos tornamos capazes de ascender, subitamente, ao seu princípio, para além de todo o discurso; o Absoluto pode ser contemplado, indiretamente, pelo filósofo, no espelho do mundo, mas também diretamente, pelo místico, em uma união contemplativa a abolir objeto e sujeito. O itinerário do humano em busca do ser tem seu fim quando o próprio ser é também superado.

E éros? É o protagonista da história, o daímon que nos conduz na jornada, desejo infinito que atormenta o humano e nos impele à superação. É ele, enquanto amor sui, que nos leva à descoberta do eu e que em seguida, em frente à face do outro, nos faz superá-lo. É ele também que, diante do céu estrelado nos faz perceber que o outro que amamos não é nossa plena satisfação, mas (como dizia Tolkien) um companheiro de naufrágio, e que o lar ao qual almejamos e do qual somos nostálgicos é o próprio ser. É éros, falta infinita, que nos leva, sucessivamente, ao eu, ao outro e ao cosmos, e que, no decorrer da jornada, transmuta-se em ágape, transbordar de uma plenitude, que aqueles que o experimentam identificaram como a verdadeira alegria.

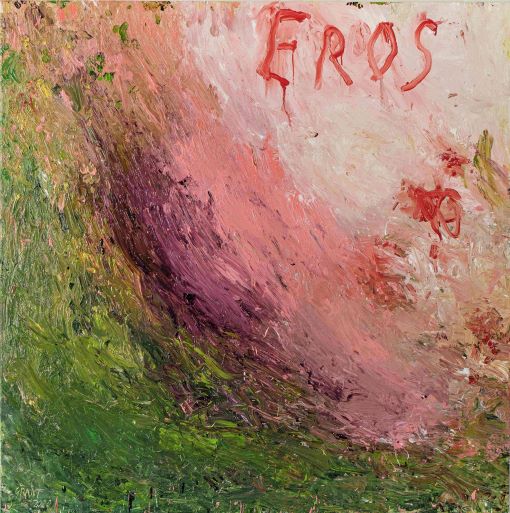

*Image: Audrey Grant, Eros

**Source: https://www.panterandhall.com/products/audrey-grant-eros